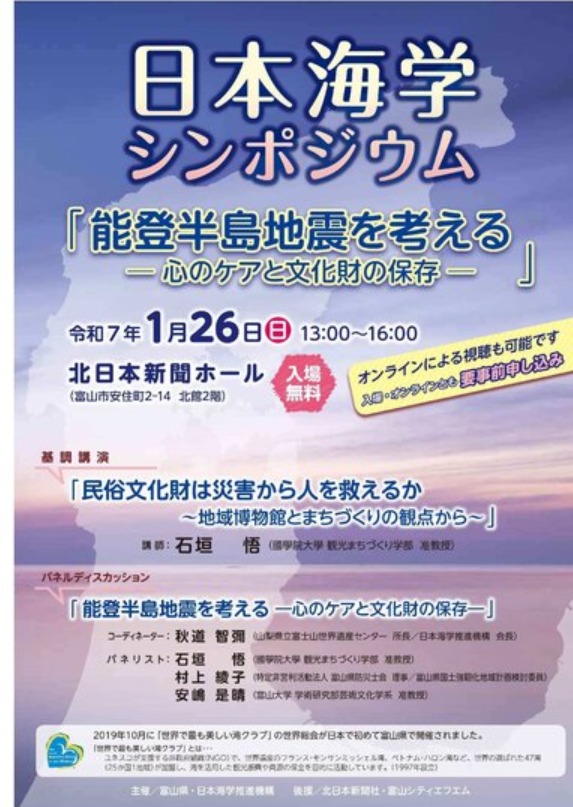

日本海学シンポジウム「能登半島地震を考える~心のケアと文化財の保存~」

先日、講演会のお仕事で新聞社さんにいってきました。オンライン受講も可能な講演会、増えてきましたね。自宅から気軽に参加できるこうしたセミナーはとても便利です。

のとの地震から一年。富山でも倒壊した建物、封鎖された道路などありました。

震災後の復興に大切な実話をいろんな立場の方々からお聞きしました。

私の心に刺さった言葉をかきとめます。

「関連災害、二次災害は地域で防げる」

「地域が力を合わせていくなかで、文化財など人々のつながり、ネットワークが重要な役割をはたしていた」

「先生や子供たちへの防災教育」

文化財には無形、有形がありますが、祭もその一つ。

地域の祭に携わる人々、食文化をまもる人のつながり、消防団、輪島塗など伝統産業のつながり、いろんな人とのつながりが、こうした災害のとき、大きな助け合いのパイプになるそうです。確かに、のとの酒蔵を救おうと立ち上がった富山の酒蔵のみなさんもいらっしゃいました。輪島塗をなくしてはいけないと、立ち上がった方々もいました。

地域連携で違う市町村から水を届けた人もいました。

少しでも元気を届けたいと出身地にかけつけた俳優さんもいました。

災害のあと、祭が生まれる、というお話も興味深かったです。元気になってほしい、盛り上げたい、神、仏、宗教的な活動もこうしたなかで力を発揮するそうです。

考えてみたこともなかったけど、困っている人を助けたい、元気になってほしい、何とかしてあげたい、っていう気持ちは、いろんなネットワークを通して届けようとするような気がします。

人って、1人じゃないんだね。みんな、なかま。コミュニティを大切にしましょう。

あったかいきもちになった講演会でした。

こうした講演会や、セミナー、式典、イベントの司会もしておりますが、イベントで使用する動画制作や、ナレーションも行っています。よりプロフェッショナルにしたいときなど、ご活用ください。